昔のカメラがめちゃめちゃ綺麗な状態で手に入ったら喜びますよね?

デッドストックとかそそられますよね?

ほんで綺麗にモルト劣化してたらテンション上がりますよね?

↑が理解できる人は友達になれそうです。

「綺麗にモルト劣化している」このワード、変な日本語ですが、伝わる人には伝わるはず、、、

ペンタックス スポットマチックを手に入れたのでしっかりと解説する所存です。カタカナ表記にすると違和感あるな~、、

ナニワYouTubeでも徹底的に解説したので、よければ見て下さい!

動画で説明してる方が伝わりやすいかも!!

【こんな人にオススメ!!】

- 写ルンです からのステップアップをしたい人

- フィルムカメラを始めたい人

- フィルム一眼を始めたい人

- M42のタクマーレンズをオールドレンズとして使っていて、

フィルムカメラを使ってみたい人 - タクマーのゴーストやフレアをフィルム写真として撮影したい人

- 自称カメクラで黒皮病を罹患された患者様

最後に作例の写真を盛り込んでおりますが、タクマーのゴーストとフレアは綺麗ですね。

1~5番の方々に対しては入手してぜひチャレンジしてほしいです!

特に6番に関しては特殊で、綺麗なSPのブラックボディをオススメします。

綺麗なブラックボディを入手したのち、SVやS2のブラックボディ、行き着く果てはAP+58/2のオリジナルブラックでしょうか?

筆者はそのように感じおります。。

【フィルムカメラ界の国民的アイドル】

まさにこの一言に尽きる。

日本でいう嵐かな? それぐらい有名だと思います。

有名な理由として、当時、普及機としてたくさん売れたカメラであること。

そのおかげもあって、カメラ屋に行けば一台はあります。

どこに行っても見かけるカメラってなかなかないですよね。

値段も手ごろで、フィルムカメラ初心者にピッタリなカメラです。

って書いてるときにうちの店にSPが一台もないことに気づく、、、

説立証ならず。。。

【SPとSPFの選択肢】

筆者的にはPENTAX SPFよりSPなんだよなぁ~というお話。

その違いは見た目です。

つまりはホットシューのアリナシです。何にもない屋根が個人的に大好きです。

シュっとしていて無駄がないと言いますか、、まぁ、とにかくかっこいいんですよ。 ただ、SPFの方が使い勝手が良くて実用的です。

ただ、SPFの方が使い勝手が良くて実用的です。

なぜなら、開放測光ができるからです。

SPは絞り込み測光のため、絞りを絞ると絞り値に応じてファインダーも暗くなります。

しかし、SPFの開放測光は絞りを絞ってもファインダーが明るい状態で維持され、シャッター切った瞬間に設定した絞り値に絞られます。

まぁ、見た目どっちでもよかったら、使いやすいSPFを選びませう。

【ざっくりとしたスペック】

| 発売年月 | 1964年発売 |

| ①シャッター | フォーカルプレーンシャッター B,1~1/1000秒 |

| ②ファインダー | ペンタプリズム式ファインダー、視野約93%、視度-1.0ディオプトリー |

| ③露出計 | 平均測光式・TTL露出計〔Cds〕ファインダー内定点合わせ式 |

とりあえず、露出計以外は機械式で、使いやすいカメラです。

【写真撮影方法】

最低限、知っておけば撮影ができる方法です。

※前提条件として露出計が正常に作動している必要があります。

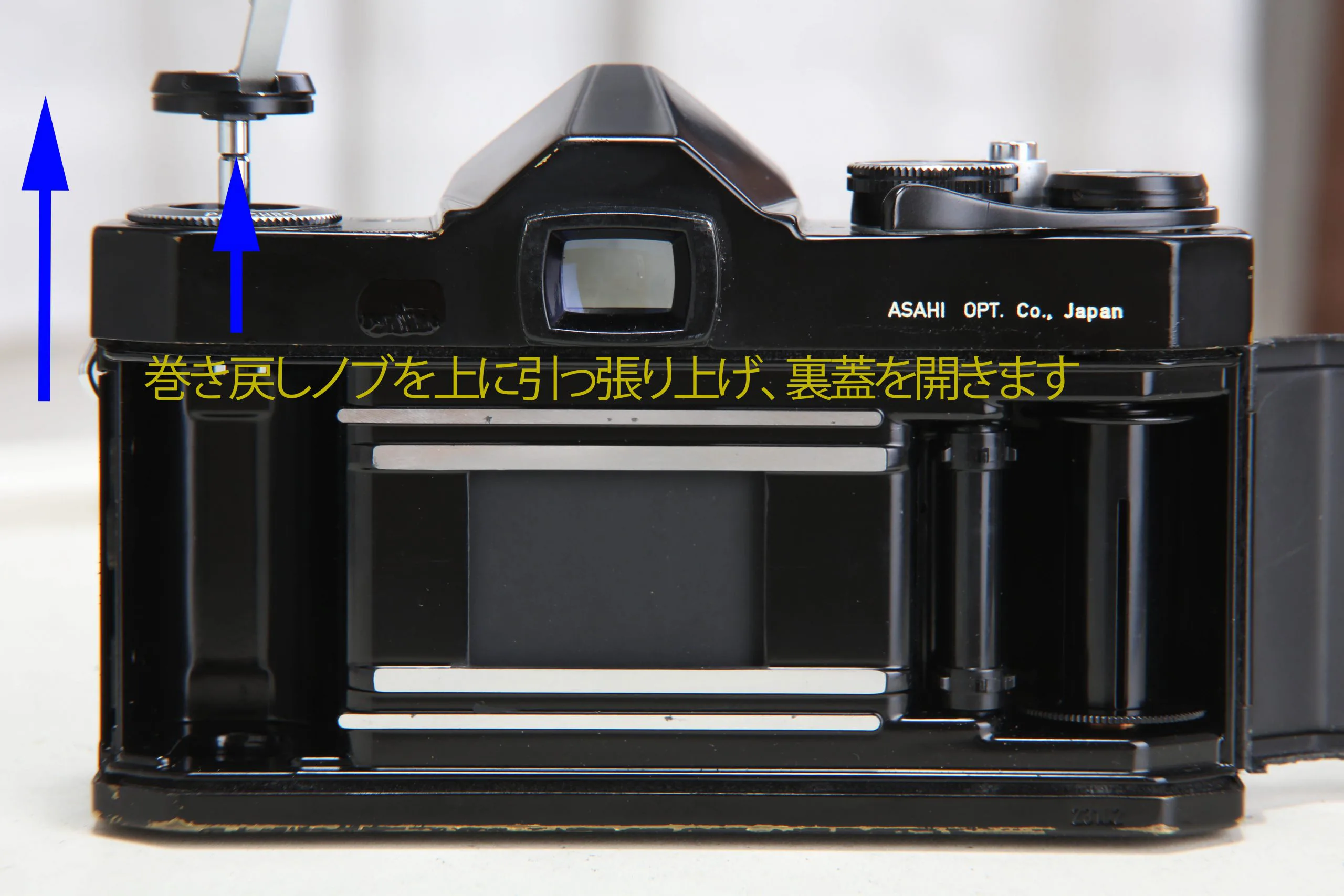

フィルムを装填する

その時に必ず確認することがあります。

・ガイドレールの内側にフィルムが収まっていること

・スプール手前にあるスプロケット(歯車)にフィルムのパーフォレーション(上下の穴)がかみ合っていること

この二点を確認し、問題なければ裏蓋を閉めます。

閉めたあとにフィルムを巻き上げてシャッターを切る動作を2回行ってください。

感光したフィルムを空送りするためです。

フィルム感度をセットする

装填するフィルムのISO感度に合わせてシャッタースピードダイヤルの周囲をつまみ上げISO感度を設定します

シャッタースピードを決める

3の写真のダイヤルをつまみ上げずにそのまま回し、シャッタースピードを決めます。

構図を決め、ピントを合わせる

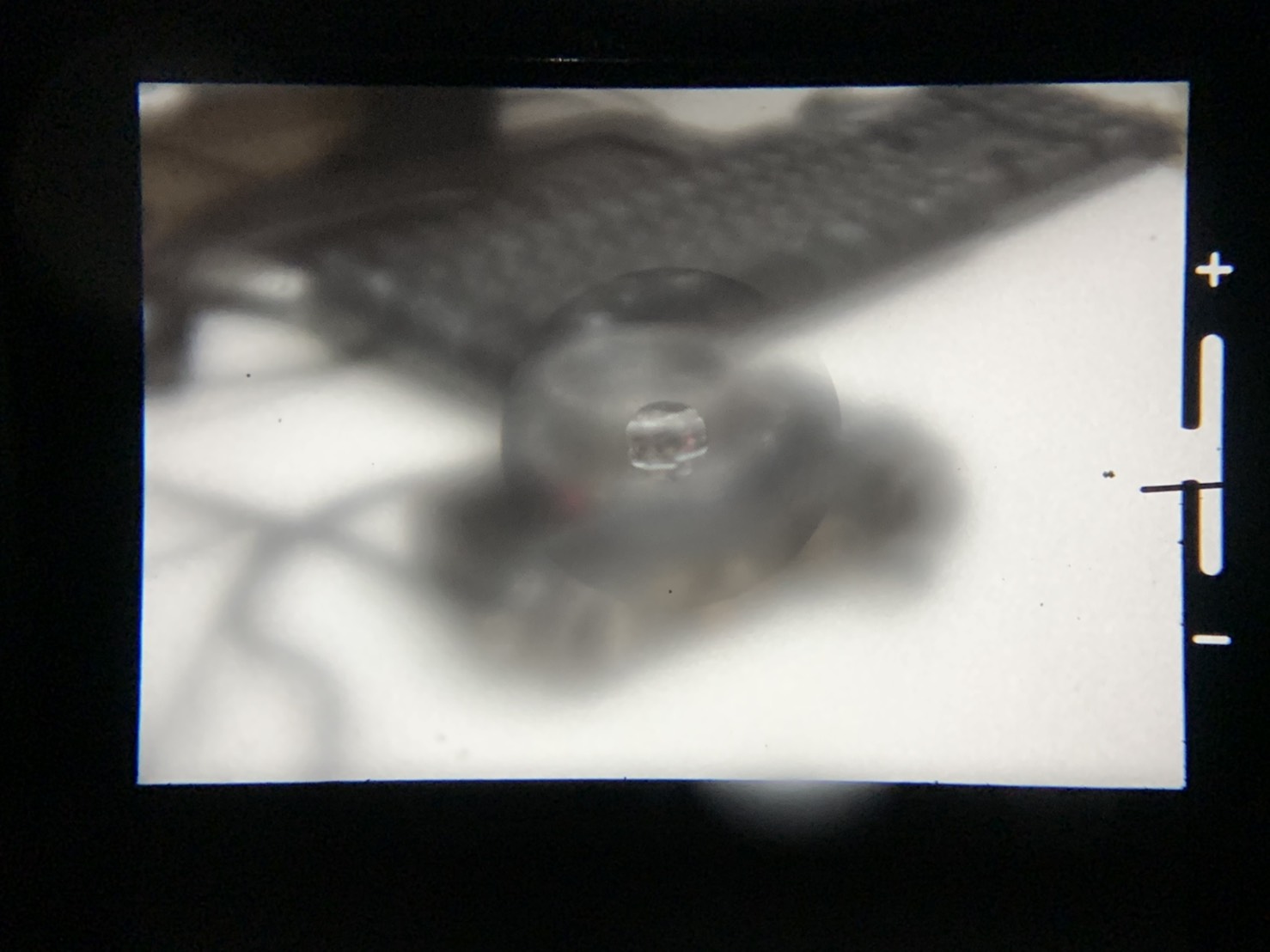

クロスマイクロプリズム(画面中央部)でピントを合わせ、構図を決めます。

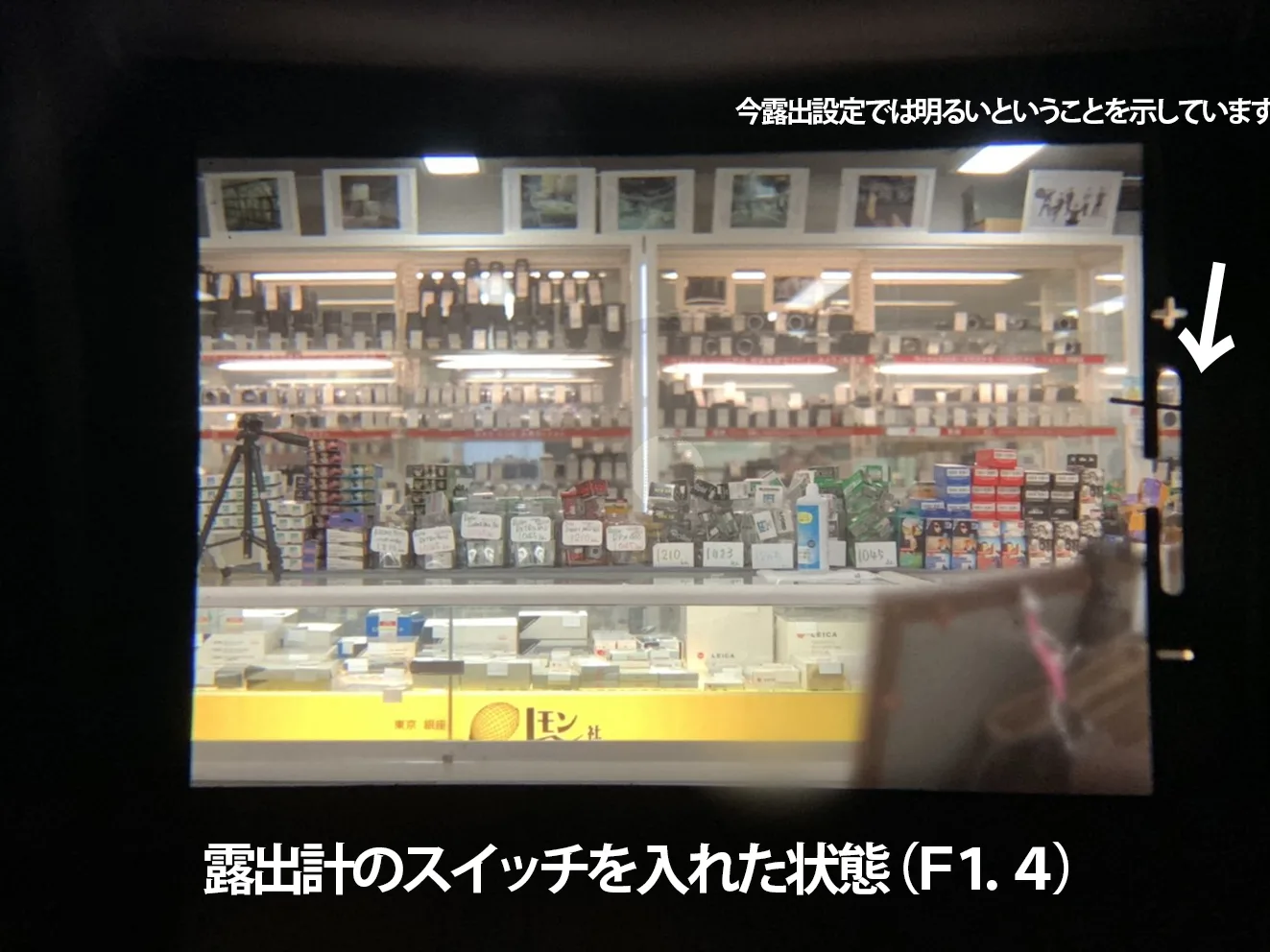

メーター(露出計)のスイッチを入れます

露出計の電池はMR-9水銀電池ですが、現在は廃盤となっており、H-BアダプターとSR626Wで代替え可能です。

スイッチを上げるとメータースイッチ小窓が赤くなり、作動します。

露出計のスイッチを入れました。 露出計の針はプラス(上)側に大きく振れました。 絞りF1.4では露出がオーバーということを示しています。 もし、この状態で写真を撮影すると、明るすぎて白く飛んでしまい、 最悪何も写らないことがあります。

なぜ、絞りで露出を調整するかというと、タクマーレンズは絞りが1/2段ずつ変更可能がゆえに、細かな露出調整ができるからです。

ファインダー内で露出計を合わせたことがある方ならわかると思いますが、シャッタースピードを1段変更すると大きく針が振れてしまい、適正露出の位置に針を持ってくることができない場合があります。

かといって、絞りを変えることによる描写の変化は免れないので、そこは作画意図に応じて、シャッタースピードも変更しましょう。

シャッターを押す

巻き上げレバーを巻き上げようとしても巻き上がらない場合は撮り切った合図となります。そのまま無理に巻き上げようとすると中でフィルムが千切れてしまうので注意です。

巻き戻し

フィルムを巻き戻してパトローネに収める必要があります。

ちなみに、露出計を作動させる電池は三脚ネジ穴の横に入れます。

もともと使用されていた電池が廃版なので、今現在はH-B電池アダプターPENTAX SP用とSR626Wで代替えすることが可能です。

H-B電池アダプターPENTAX SP用は電池蓋ごと入れ替えるアダプターで、その蓋にSR626Wのボタン電池を入れて使用することになります。

押さずに巻き戻すと、中でフィルムが千切れてしまいます。

万一、中で千切れてしまった場合は裏蓋を開けずにフィルム現像を受付している店舗に

持ち込みましょう。

しっかり事情を説明すると、受付の方も対応しやすいです。

【作例】

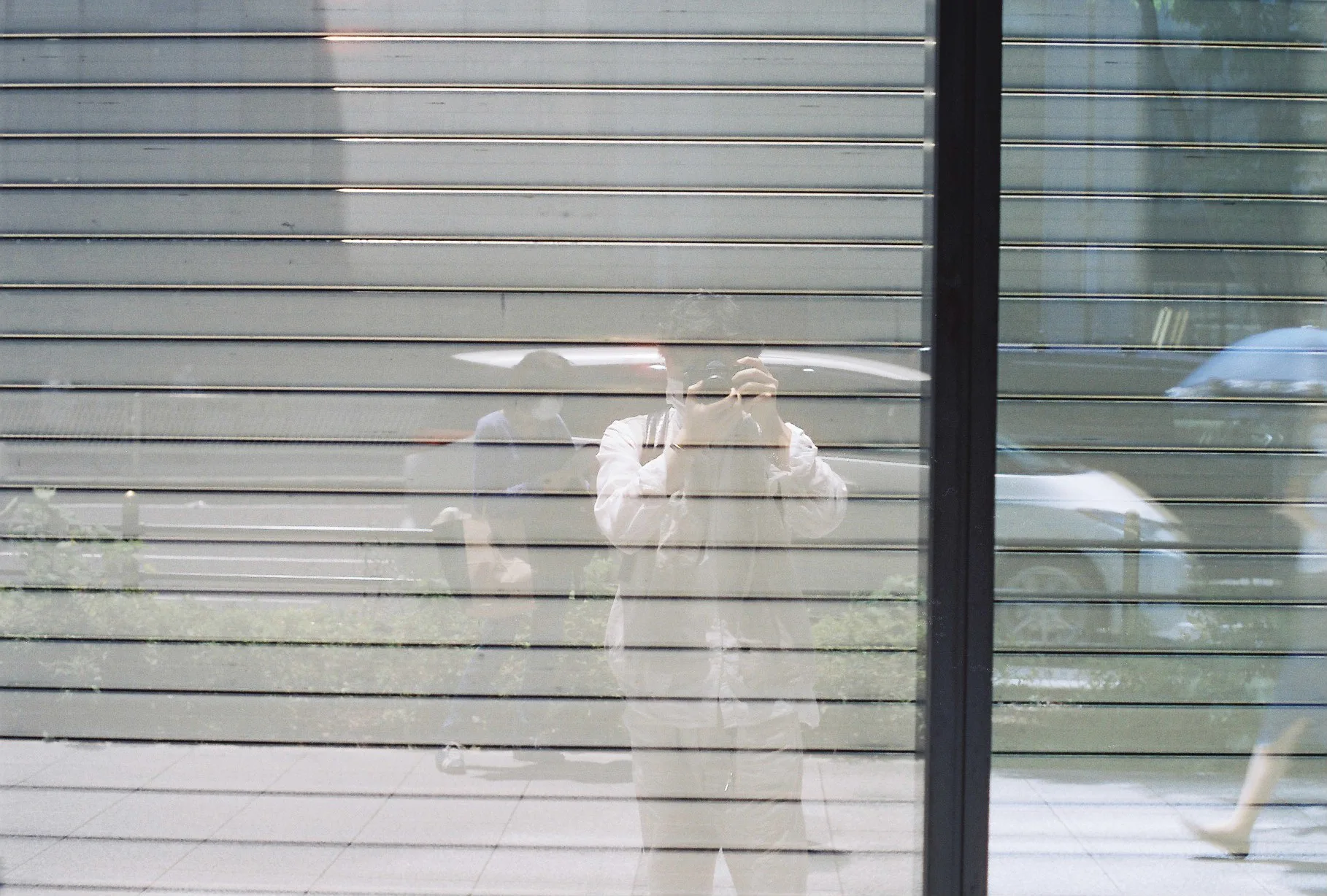

今回はボディの紹介ですが、一応作例も貼っておきます。

「SPの写りが好き」と言う方がいますが、フィルムカメラは使用するレンズとフィルムによって変わりますので、「SPに付いているレンズの写りが好き」が正解です。

極論どんなボディを使用しても同じレンズを使用すれば、同じ写りとなります。

※使用レンズはSMC Takumar 55mm F1.8です

※スキャナーによる自動補正アリです

【Kodak ProImage 100】

【Cinestill 50D】

いかがでしたでしょうか?

アタシらしくなく、かなり真面目に書いてしまいました。

とにかく、フィルムカメラ始めるんやったらSPにしとき!!ということだけ言っておきます。

フィルムカメラの基礎を学ぶことができるので、ハードルが高いと思っても飛び込んでほしいです。

しかし、SPは露出計が壊れていたり、ミラーアップしたまま動かなかったり、巻き上げができずに動かない個体をよく見かけます。

ですので、何か不具合があれば、カメラ屋か修理屋に持ち込みましょう。

修理をすれば長く使うことができるカメラの一種です。

そして、SPを手にした矢先、その先には沼があることを忘れないでください。

M42マウントという沼は深いです。気をつけなはれや。