「一度は使ってみたいカメラて何ですか?」と聞かれると難しいのですが、「Nikon I型」やら「ライカ B型」あと「ハンザ・キヤノン」etc...とか言ってきました。

お前何回目のブログやねんとツッコんでいただいてもかまいません、レモン社 銀座店の山下です。

今回は銀座店に中古品として入荷しておりました「ハンザ・キヤノン(標準型)」をレビューさせていただきたいと思います。

日本最初の高級35mmカメラを実際に使用できる貴重な機会に感謝です。

【ざっくりとした仕様】

| 使用フィルム | 35mm判フィルム |

| 画面サイズ | 24x36 |

| マウント | 専用内爪バヨネット(ニコン製) |

| 使用レンズ | Nikkor 50/3.5 |

| 焦点調節機構 | ニコン製の焦点調節ギアで行う |

| ファインダー | ポップアップ式50mmファインダー(ビックリ箱) |

| フィルムカウンター | ボディ前面、手動で合わせる形式 |

※キヤノンHP(CANON CAMERA MUSEUM)より一部抜粋

【外観】

ニコンS型や旧コンタックス製カメラに似た焦点調節機構を装備し、フィルムカウンターの位置が目を引く特徴的な外観をしております。

ニコンS型や旧コンタックス製カメラに似た焦点調節機構を装備し、フィルムカウンターの位置が目を引く特徴的な外観をしております。

レンズは沈胴式。

レンズは沈胴式。

着脱可能で、ニコン製の専用焦点調節機構に3本の内爪と外側にある板バネでロックをかける方式を採用しております。

沈胴展開時の長さははショートエルマーを彷彿とさせせます。

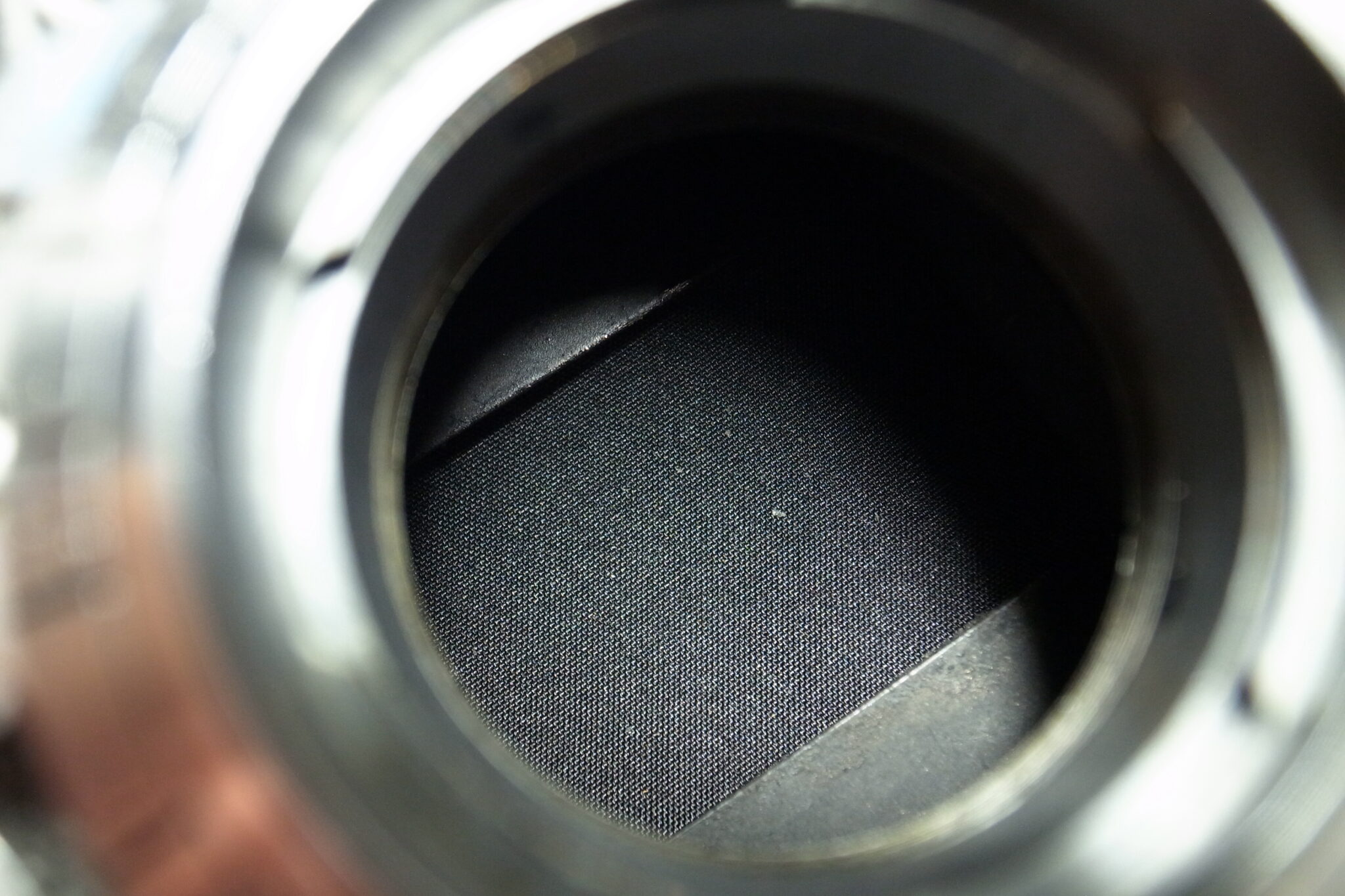

レンズは3群4枚でテッサー型だと思われますが、絞り羽根の位置がエルマー同様に1枚目のすぐ裏に配置されております。

レンズは3群4枚でテッサー型だと思われますが、絞り羽根の位置がエルマー同様に1枚目のすぐ裏に配置されております。

「Nippon Kogaku Tokyo」の銘板が設けられた沈胴式のライカスクリューマウント版「Nikkor-QC 50/3.5」は本機に搭載されているNikkorレンズを基に設計しているようです。

レンジファインダーライカをご使用の方はそちらをお使いいただくと近い描写を堪能できるかもしれませんが、戦前のガラスと戦後のガラスがどこまで一緒かは定かではございません。

ちなみに同スペックのライカスクリューマウントタイプの固定鏡筒式「Nikkor-QC 50/3.5」では絞り羽根が2枚目裏に変更されておりますので、少々設計変更はあったと思われます。

レンズの着脱は可能です。ただし交換レンズを入手するのは大変難易度が高いと存じます。

レンズの着脱は可能です。ただし交換レンズを入手するのは大変難易度が高いと存じます。

「Nikkor 50/2 」「Nikkor 50/2.8 」「Nikkor 50/3.5(白マスク新型)」「Nikkor 50/4.5」

と50mmレンズが数本あるようですが、中古で単品発売されているところを見たことも無く、レンズを交換する機会も私にはないので互換性があるか不明です。

お持ちの方、教えてください。切実に。

上側のレンズロック部分はS型に比べ柔らかい雰囲気を保ちます。

上側のレンズロック部分はS型に比べ柔らかい雰囲気を保ちます。

張り替えられているであろうシャッター幕ですが、オリジナルも布幕です。

張り替えられているであろうシャッター幕ですが、オリジナルも布幕です。

フィルムカウンターは手動セット式で加算式となります。

フィルムカウンターは手動セット式で加算式となります。

広告のみで世に出なかった「カンノン」(おそらくDと呼ばれるタイプ)ではフィルムカンターの上(ハンザ・キヤノンではカニ目部分)に巻き上げノブが付いていたそうな。

ファインダーは「ビックリ箱」と呼ばれるポップアップ式のファインダー。本当によくできていて、意味もなくポップアップボタンを押してしまいます。

ファインダーは「ビックリ箱」と呼ばれるポップアップ式のファインダー。本当によくできていて、意味もなくポップアップボタンを押してしまいます。

見えに関していえば、現在では個体ごとの状態によってしまうので何とも言えませんが、見やすいとは言えないかなと。クリアな状態の物が見てみたいぜ。

「HANSA」刻印は当時販売代理店であった「近江屋写真用品(株)」の商標名を契約上刻印したものだそう(キヤノンHPより)

「HANSA」刻印は当時販売代理店であった「近江屋写真用品(株)」の商標名を契約上刻印したものだそう(キヤノンHPより)

この「HANSA」刻印がない物も存在しているようで、そちらは便宜上「キヤノン・オリジナル」と呼ばれていることもあるようです。

また、レンズの焦点調節ギアやベースプレートの刻印変更など細かい部分のバージョン違いもあるようです。

【個人的に使用上で気になる事】

・焦点調節ギアの回転方向がニコンS型の逆

ニコンS型とはロックを外した後のレンズ繰り出し回転方向が逆で、尚且つマウントの中心に近い所での操作になるので、ニコンS型に慣れていると扱い難いのが難点の一つです。

ただ、見た目はかっこいいんですよね。

ただ、見た目はかっこいいんですよね。

・ストラップアイレットが無い

昔のカメラ(主に戦前)ではストラップアイレット(ストラップ取付金具を通すところ)が無い機種もあります。

当時のカメラはどえらい高級品でしたので、外装に傷がつくような物なら目も当てられない大事件だったのではないかと勝手に推測しております。

そのため専用の高級革ケースが付属し、そちらにストラップが付いているのでケースを使いましょうというのが普通だったのではないかと存じます。(全部憶測です)

こちらのハンザ・キヤノンにはストラップアイレットがありませんので、専用ケースが無い場合の本機を使用する際はノーストラップでの使用となります。

このため緊張感を持っての撮影になりますので、気軽な撮影は難しくなるのですが、、意外とこれが楽しくなるので不思議です。

【作例】

Kodak ColorPlus 200 1/200 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F3.5

フードが無いので輝度差がある被写体の場合、締まりがないところ(フレアっぽくなってしまう)も出てしまいますが解像力は高めの描写をいたします。

Kodak ColorPlus 200 1/100 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/100 F3.5

開放、近距離側での撮影でもコントラストが高い描写が得られました。

四隅の描写は解像力低下がありますが、中心部はかなり高いと思います。

Kodak ColorPlus 200 1/100 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/100 F3.5

中間距離、開放撮影では背景と被写体の距離もありますが、ぐるぐるボケの様に背景がざわつきます。

Kodak ColorPlus 200 1/500 F12.5

Kodak ColorPlus 200 1/500 F12.5

空模様の微妙なところも描きますが、あまり絞り過ぎない方が良いかもしれません。

フィルムとの相性なのか、彩度も少々高めで再現されるものが多かったです。

Kodak ColorPlus 200 1/60 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/60 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F9

Kodak ColorPlus 200 1/200 F9

Kodak ColorPlus 200 1/200 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F6.3

Kodak ColorPlus 200 1/200 F6.3

Kodak ColorPlus 200 1/500 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/500 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F4.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F4.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F3.5

Kodak ColorPlus 200 1/200 F3.5

【まとまりのないまとめ】

販売されたキヤノンのカメラの中でもかなり初期の一台。OH(オーバーホール)できる職人さんも少なくなってきております。

修理して使える今、どうでしょう?

※この度使用させていただきましたこちらの個体。

常連のお客様にお持ち帰りいただきました。

いつも毎度ありがとうございます。

※主要参考文献

『Canon Vol.1 精機光学キヤノンのすべて』 上山早登 著 朝日ソノラマ